Elektromobilität in der Schweiz: Alles, was Sie wissen müssen

Erfahren Sie alles über aktuelle Zahlen zur E-Mobilität und Ladeinfrastruktur sowie über Förderungen, gesetzliche Rahmenbedingungen und Trends rund um E-Autos in der Schweiz.

- Kapitel 1: Einleitung

- Kapitel 2: E-Autos: Marktentwicklung & Zahlen Schweiz

- Kapitel 3: Ladeinfrastruktur: Bestand und Entwicklung in der Schweiz

- Kapitel 4: Förderungen & Anreize in der Schweiz

- Kapitel 5: Prognosen & Zukunft der Elektromobilität in der Schweiz

- Kapitel 6: Vergleich: Schweiz – Deutschland – Österreich

- Kapitel 7: FAQ: Elektromobilität in der Schweiz

- Kapitel 8: Weiterführende Links & Ressourcen

Einleitung

Die Elektromobilität gewinnt in der Schweiz rasant an Bedeutung. Immer mehr Menschen entscheiden sich für ein Elektroauto – nicht nur aus Umweltbewusstsein, sondern auch wegen attraktiver Förderungen, spürbarer Kosteneinsparungen im Betrieb und einer stetig wachsenden Ladeinfrastruktur.

Diese Seite bietet einen umfassenden Überblick über alle wichtigen Aspekte der Elektromobilität in der Schweiz: von aktuellen Marktdaten über Fördermöglichkeiten bis hin zu praktischen Tipps für den Alltag.

Themenüberblick:

- Marktentwicklung und Zahlen zu E-Autos und Ladeinfrastruktur

- Förderungen und Anreize

- Ladeinfrastruktur

- Zukunftsprognosen

- Ländervergleich (Schweiz, Deutschland, Österreich)

- FAQ und weiterführende Ressourcen

E-Autos: Marktentwicklung & Zahlen Schweiz

Die Elektromobilität in der Schweiz boomt: Im Jahr 2024 lag der Anteil der neu zugelassenen rein elektrischen Personenwagen bei rund 19 %. Insgesamt sind bereits über 200'000 E-Autos auf Schweizer Strassen unterwegs. Das sind 4,2 % des gesamten Personenwagen-Bestands (bfs.ch).

Die Elektromobilität in der Schweiz wächst rasant, sowohl bei den Inverkehrssetzungen von reinen E-Autos als auch bei ihrem Anteil am Gesamtfahrzeugbestand. Besonders ab 2019 ist ein starker Wachstumsschub zu erkennen.

Die Elektromobilität in der Schweiz wächst rasant, sowohl bei den Inverkehrssetzungen von reinen E-Autos als auch bei ihrem Anteil am Gesamtfahrzeugbestand. Besonders ab 2019 ist ein starker Wachstumsschub zu erkennen.

Im Jahr 2024 verzeichnete die Schweiz erstmals seit mehreren Jahren einen Rückgang bei den Inverkehrssetzungen von Elektroautos. Das ist hauptsächlich auf den Wegfall steuerlicher Anreize zurückzuführen – Ende 2023 wurde die Befreiung von der 4 %igen Automobilsteuer für Elektrofahrzeuge aufgehoben, was die Anschaffungskosten erhöhte.

2024 sind bereits über 4 % aller Fahrzeuge in der Schweiz reine Elektroautos. Im laufenden Jahr 2025 sind 30 % der Inverkehrssetzungen bereits Steckerfahrzeuge. Diese Zahlen belegen den dynamischen Wandel hin zur Elektromobilität in der Schweiz.

Ladeinfrastruktur: Bestand und Entwicklung in der Schweiz

Die Schweiz verfügt über eine der dichtesten Ladeinfrastrukturen Europas. Mit Stand Mai 2025 wurden insgesamt 16'244 öffentliche Ladepunkte im ganzen Land gezählt, diese verteilen sich auf 7’442 Standorte. (www.bfe.ch)

Die öffentliche Ladeinfrastruktur in der Schweiz verzeichnet ein stetiges Wachstum über die Jahre. Von Mai 2024 bis 2025 ist die Anzahl von öffentlich zugänglichen Ladepunkten um 20 % angewachsen. In den Jahren zuvor waren höhere Zuwachsraten zu verbuchen, vor allem im Jahr 2023 kamen knapp 40 % neue Ladepunkte hinzu.

Zürich führt die Rangliste der öffentlichen Ladepunkte mit deutlichem Abstand an: Im Mai 2025 waren im Kanton Zürich insgesamt 2’352 öffentliche Ladepunkte in Betrieb. Dahinter folgen die Kantone Bern mit 1’590 sowie Waadt mit 1’509 Ladepunkten.

Am unteren Ende der Skala finden sich vor allem kleinere, gebirgige Kantone mit niedriger Bevölkerungsdichte. Die wenigsten öffentlichen Ladepunkte haben die beiden Appenzeller Kantone – Innerrhoden (29) und Ausserrhoden (64) –, der Kanton Jura (103) sowie die beiden Unterwaldner Kantone Obwalden (85) und Nidwalden (112).

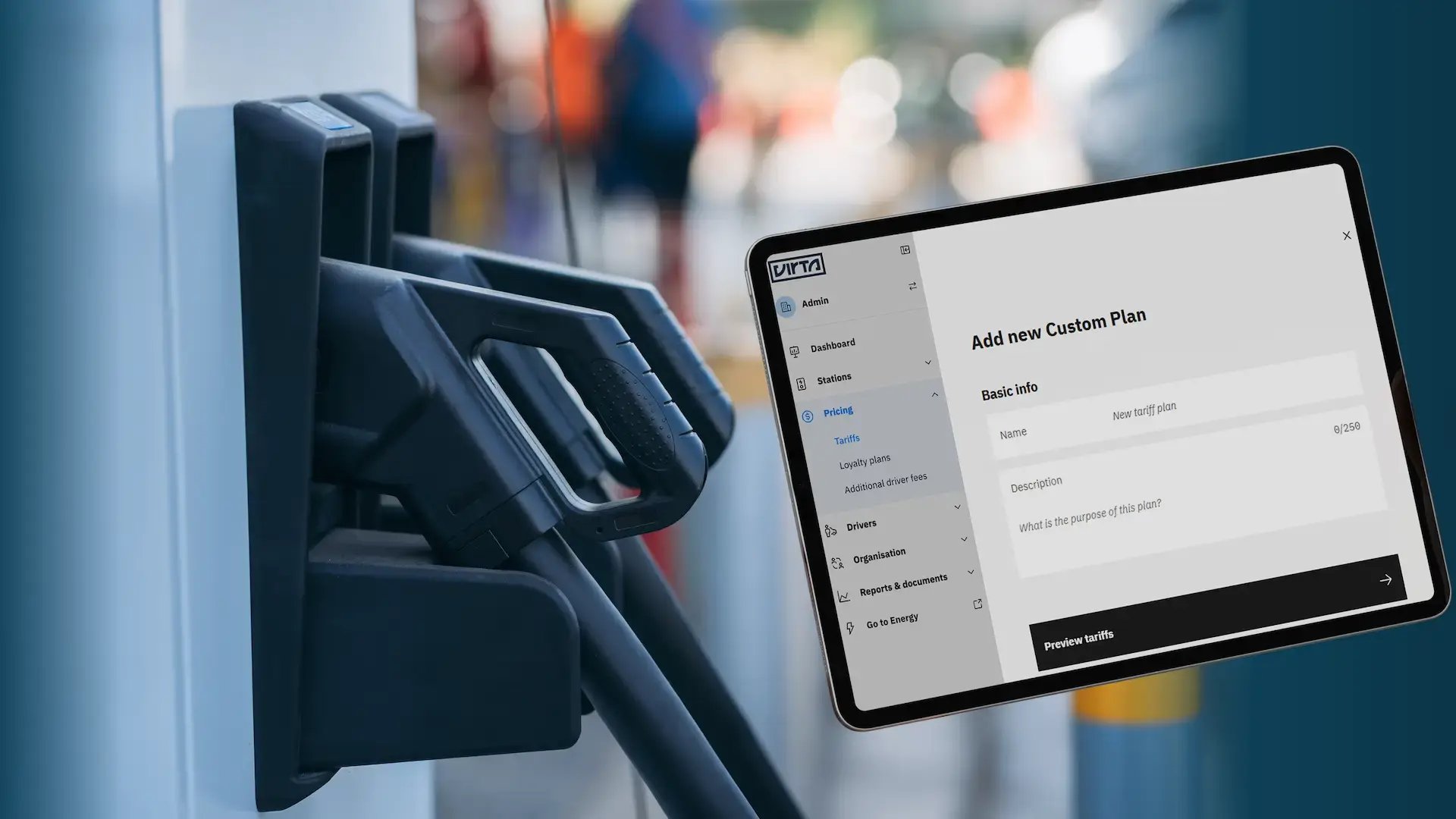

Virta Partner:

Flughafen BER Berlin Brandenburg

Um seine CO₂-Reduktionsziele zu erreichen, hat der BER mit Virta seine Ladeinfrastruktur modernisiert. Über 110 Ladepunkte wurden erfolgreich auf das neue Backend-System Virta Hub umgezogen und 26 neue Doppelladestationen installiert.

Dank des Wechsels auf Virta Hub profitiert der Flughafen nun von intelligentem Lademanagement, Fernsteuerung und automatisierter Abrechnung für verschiedene Nutzergruppen. Die flexible und skalierbare Lösung von Virta unterstützt den BER dabei, seine Ladeinfrastruktur weiter auszubauen und seine Nachhaltigkeitsstrategie umzusetzen.

„Das Backend von Virta ist interessant, denn es unterstützt das Lastmanagement. Zudem wird die Kundenverwaltung wesentlich flacher, überschaubar und direkt organisiert."

/michael-klopsch-commercial-administration-and-contract-management-officer-ber-portrait.webp?width=250&height=250&name=michael-klopsch-commercial-administration-and-contract-management-officer-ber-portrait.webp)

Michael Klopsch

Referent kfm. Administration & Vertragsmanagement Flughafen Energie und Wasser GmbH

Förderungen & Anreize in der Schweiz

In der Schweiz variieren die Förderungen und Anreize für Elektroautos je nach Kanton und Gemeinde erheblich. Obwohl es keine einheitliche nationale Förderung gibt, profitieren Halter von Elektrofahrzeugen von verschiedenen finanziellen Vorteilen auf regionaler Ebene.

1. Steuerliche Vorteile:

- Motorfahrzeugsteuer: Viele Kantone gewähren Elektroautos vollständige oder teilweise Befreiungen von der jährlichen Motorfahrzeugsteuer. Beispielsweise sind in den Kantonen Zürich, Glarus und Solothurn Elektrofahrzeuge vollständig von dieser Steuer befreit. Andere Kantone wie Basel-Stadt bieten eine Reduktion von 50 % für einen bestimmten Zeitraum an.

- Automobilsteuer: Seit Januar 2024 wird bei der Einfuhr von Elektroautos eine Importsteuer von 4 % des Fahrzeugwertes erhoben. Diese bundesweite Regelung betrifft alle neu importierten als auch im Inland hergestellte Elektrofahrzeuge.

2. Direkte Kaufprämien:

In der Vergangenheit boten verschiedene Kantone und Gemeinden finanzielle Zuschüsse für Privatpersonen beim Kauf eines Elektroautos an. Diese Förderungen reichten von CHF 500 in der Gemeinde Hochdorf (Kanton Luzern) über CHF 2'000 im Thurgau und in Schaffhausen bis zu CHF 5'000 im Tessin und in Basel-Stadt.

Die Höhe und Verfügbarkeit dieser Prämien ändern sich jedoch regelmässig und sind oft zeitlich oder budgetär begrenzt.

Aktuell konzentrieren sich die meisten Förderprogramme auf Unternehmen und gewerbliche Nutzer.

Ein Beispiel ist die Aktion «Wirtschaft unter Strom» der Stadt Basel: Unternehmen mit Sitz in Basel-Stadt erhalten beim Umstieg auf Elektrofahrzeuge Förderbeiträge zwischen CHF 5'000 und CHF 15'000 pro Fahrzeug – abhängig von der Fahrzeugkategorie. Gefördert werden E-Taxis, E-Lieferwagen, E-Lastwagen und E-Leichtfahrzeuge (z.B. E-Cargobikes). Für E-Taxis beträgt der Beitrag maximal CHF 10'000, für E-Lieferwagen CHF 7'000 und für E-Lastwagen bis zu CHF 15'000. Die Fahrzeuge müssen rein elektrisch betrieben und für gewerbliche Zwecke genutzt werden. (bs.ch)

Für Privatpersonen sind direkte Kaufprämien aktuell selten und meist auf einzelne Gemeinden oder zeitlich befristete Aktionen beschränkt. Es empfiehlt sich, vor dem Kauf eines Elektroautos die aktuellen Fördermöglichkeiten im eigenen Wohnkanton oder der Gemeinde zu prüfen, zum Beispiel über energiefranken.ch.

3. Versicherungsrabatte

Einige Versicherungsunternehmen gewähren spezielle Rabatte für Elektrofahrzeuge. Beispielsweise bietet die Zürich Versicherung einen Öko-Bonus, der die Prämie für bestimmte Elektromodelle reduziert. (magazin.insta-drive.com)

4. Förderung für Ladeinfrastruktur:

Im Gegemsatz zu schwindenden Subventionen für den Erwerb von Elektrofahrzuegen sind Förderungen für die Errichtung und den Betrieb von Ladeinfrastruktur breiter aufgestellt.

Zahlreiche Kantone, Städte und Gemeinde bieten spezielle Förderprogramme für Private, Unternehmen und Gemeinden, die den Ausbau von Ladeinfrastruktur vorantreiben sollen.

Aktuelle Förderprogramme:

«Aktion Ladeinfrastruktur» der Stadt Basel: Fördert die Errichtung von Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Eigentümer von Parkplätzen erhalten bis zu 60 % der Investitionskosten (max. CHF 1'300 pro privatem und CHF 3'500 pro öffentlichem Parkplatz) für die Grundinstallation. Das Programm läuft bis Ende 2030 und gilt für neue Installationen ab Juli 2024. (bs.ch)

«Förderprogramm Ladeinfrastruktur» von Energie Wasser Bern: Unterstützt den Bau privater Ladestationen für Elektroautos mit CHF 300 pro Ladestation. Gefördert werden Ladepunkte mit Konnektivität, die an ein Lastmanagement angebunden werden können. Das Programm richtet sich an Privatpersonen und Unternehmen in Bern und soll den Anteil erneuerbarer Antriebe im motorisierten Individualverkehr bis 2035 deutlich erhöhen. (ewb.ch)

«Erschliessung Ladeinfrastruktur» im Kanton Thurgau: Subventioniert die Erschliessungskosten für Ladeinfrastruktur für Personenwagen in Mehrfamilienhäusern, Industrie- und Bürogebäuden (SIA-Kategorien I, III, IX) mit einem einmaligen Investitionsbeitrag von 15 % der Investitionskosten (mindestens CHF 1’000, maximal CHF 30’000 pro Projekt). Gefördert werden fest mit dem Gebäude verbundene Elektroinstallationen für Ladestationen bis 22 kW, nicht aber die Ladestationen selbst. Das Gesuch muss vor Baubeginn eingereicht werden und das Gebäude muss vor 2019 bewilligt worden sein. (energie.tg.ch)

Förderungen für bidirektionale DC-Ladestationen

Der Kanton Bern fördert bidirektionale DC-Ladestationen Privater zur Nutzung von V2X-Anwendungen mit bis zu CHF 3’000 pro Ladestation. (weu.be.ch)

Im Thurgau kommen Private in den Genuss einer Förderung von CHF 2’000 bei Umsetzung von V2G-fähiger Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzuege mit gekoppelter Solarstromanlage von Wohngebäuden. (energie.tg.ch)

|

Förderungen für Elektromobilität finden Entdecken Sie alle aktuellen Förderungen für Elektroautos, Ladestationen und mehr – einfach und schnell nach Postleitzahl oder Gemeinde filtern. |

5. Schritt-für-Schritt: Beantragung von Förderungen

- Information einholen: Überprüfen Sie die spezifischen Fördermöglichkeiten in Ihrem Kanton oder Ihrer Gemeinde auf energiefranken.ch.

- Antragsstellung: Reichen Sie die erforderlichen Unterlagen, wie Kaufvertrag und Fahrzeugausweis, bei der zuständigen Stelle ein.

- Bewilligung abwarten: Nach Prüfung erhalten Sie die Förderung direkt oder in Form einer Steuervergünstigung.

Hinweis: Da Förderprogramme und steuerliche Vorteile regional unterschiedlich sind und sich ändern können, empfiehlt es sich, vor dem Kauf eines Elektrofahrzeugs die aktuellen Informationen bei den zuständigen kantonalen oder kommunalen Behörden einzuholen.

Prognosen & Zukunft der Elektromobilität in der Schweiz

Die Schweiz verfolgt im Bereich der Elektromobilität ambitionierte Ziele, die in der «Roadmap Elektromobilität» festgelegt sind. Diese Roadmap wurde 2018 initiiert und mehrfach verlängert, zuletzt bis 2030. (energieschweiz.ch)

Die aktuelle «Roadmap Elektromobilität 2025» verfolgt drei Ziele bis 2025:

- Anteil der Steckerfahrzeuge an Inverkehrssetzungen: Bis Ende 2025 soll der Anteil von Elektroautos und Plug-in-Hybriden an den Inverkehrssetzungen 50% erreichen.

- Öffentlich zugängliche Ladestationen: Bis Ende 2025 sollen 20’000 allgemein zugängliche Ladestationen in der Schweiz verfügbar sein.

- Nutzerfreundliches und netzdienliches Laden: Es wird angestrebt, dass das Laden von Elektrofahrzeugen zu Hause, am Arbeitsplatz und unterwegs benutzerfreundlich und netzdienlich gestaltet wird.

Wächst das öffentliche Ladenetz der Schweiz im selben Tempo voran wie in den letzten Jahren, wird das Ziel von 20’000 öffentlichen Ladepunkten sehr wahrscheinlich erreicht werden.

Was die Inverkehrssetzungen von Steckerfahrzeugen angeht, machen diese im aktuell laufenden Jahr 30 % aus. Damit liegt der Anteil noch klar unter dem Ziel der Roadmap Elektromobilität 2025.

Ziele bis 2030:

Für die Periode 2026 bis 2030 plant die Schweiz, die Roadmap Elektromobilität zu erweitern und neben Personenwagen auch Lastwagen, leichte Nutzfahrzeuge und Busse des öffentlichen Verkehrs einzubeziehen. Die konkreten Ziele für diesen Zeitraum werden derzeit erarbeitet.

Zusätzlich hat der Verband Swiss eMobility folgende Positionen in seiner «eAgenda formuliert» (swiss-emobility.ch):

- Fossilfreier motorisierter Individualverkehr ab 2035: Ab 2035 sollen in der Schweiz nur noch im Betrieb CO₂-freie Fahrzeuge neu zugelassen werden

- Fossilfreier öffentlicher Verkehr ab 2030: Ab 2030 sollen im öffentlichen Verkehr nur noch im Betrieb CO₂-freie Fahrzeuge neu zugelassen werden.

- Bestes öffentliches Ladenetz Europas: Die Schweiz soll weiterhin über das bestausgebaute öffentliche Ladenetz in Europa verfügen.

Diese Ziele unterstreichen das Bestreben der Schweiz, den Verkehrssektor zu dekarbonisieren und die Elektromobilität als zentralen Bestandteil der nationalen Klimaschutzstrategie zu etablieren.

Vergleich: Schweiz – Deutschland – Österreich

Warum ein Vergleich?

Die Elektromobilität entwickelt sich in jedem Land unterschiedlich. Ein Vergleich zeigt, wo die Schweiz steht und welche Best Practices übernommen werden können.

Elektrifizierungsgrad im Personenverkehr in der Schweiz, Deutschland und Österreich

| Land |

Inverkehrssetzungen (2025 laufend) |

Anteil E-Autos am Gesamtbestand | Förderungen für E-Autos | |

| Anteil Steckerfahrzeuge | Anteil reine E-Autos | |||

| Schweiz | 30 % | 20 % | 4,2 % |

Kantonale Prämien für Unternehmen |

| Deutschland | 27,5 % | 17,6 % | 3,3 % | |

| Österreich | 31 % | 21,5 % | 3,8 % |

keine |

Stand: Juni 2025; Quellen: Bundesamt für Energie, KBA, Statistik Austria, Bundesverband für Elektromobilität Österreich

Gemessen an den Zulassungs- und Bestandszahlen von E-Autos in der Schweiz, Deutschland und Österreich sind keine signifikanten Unterschiede bei der Entwicklung der Elektromobilität festzustellen.

Im Vergleich zwischen Österreich, Deutschland und der Schweiz liegt Österreich bei den Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen knapp an der Spitze – sowohl bei den Steckerfahrzeugen insgesamt (reine Elektroautos und Plug-in-Hybride) als auch bei den reinen E-Autos. Die Schweiz hingegen weist den höchsten Elektrifizierungsgrad im Personenverkehr auf: Mit einem Anteil von 4,2 % reiner Elektroautos am gesamten Fahrzeugbestand ist die Durchdringung der Elektromobilität hier am stärksten ausgeprägt.

Kaufprämien: Unterschiedliche Fördermodelle

In Deutschland und Österreich wurden Kaufprämien für Elektroautos auf Bundesebene vergeben, während in der Schweiz die Kantone über entsprechende Subventionen entscheiden.

- Schweiz: Bis 2022 boten beispielsweise die Kantone Schaffhausen, Tessin und Thurgau eine Umweltprämie von 2’000 CHF für den Umstieg auf ein Elektroauto an.

- Deutschland: Der sogenannte Umweltbonus lief am 17. Dezember 2023 vorzeitig aus. Die maximale Förderung betrug bis zu 9’000 Euro für den Kauf eines reinen Elektroautos.

- Österreich: Der E-Mobilitätsbonus endete im Februar 2025 vorzeitig, da die Mittel ausgeschöpft waren. Die maximale Prämie lag bei 5’000 Euro.

Nach dem Auslaufen der Kaufprämien zeigte sich ein deutlicher Unterschied: Während in Deutschland die Neuzulassungen von E-Autos spürbar zurückgingen und sich nur langsam erholen, blieben die Absatzzahlen in der Schweiz und Österreich stabil. Dies deutet auf eine bereits etablierte Akzeptanz der Elektromobilität in diesen Ländern hin.

Aktuell profitieren in allen drei Ländern nur noch gewerblich genutzte Fahrzeuge – wie Taxis, E-Lkw und E-Busse – von gezielten Förderungen.

Steuerliche Anreize: Kantonale Vielfalt und nationale Unterschiede

Auch bei der Besteuerung von Elektrofahrzeugen gibt es erhebliche Unterschiede:

Schweiz: Die Besteuerung ist kantonal geregelt. Einige Kantone wie Zürich, Glarus, Solothurn und St. Gallen gewähren vollständige Steuerbefreiungen, während andere wie Zug, Uri und Freiburg prozentuale Vergünstigungen zwischen 30 und 80 Prozent bieten. In Schwyz und Aargau gibt es derzeit keine speziellen Steuervergünstigungen für Elektroautos.

Deutschland: Elektrofahrzeuge sind bis mindestens Ende 2030 komplett von der Kfz-Steuer befreit.

Österreich: Die Steuerbefreiung für Elektroautos wurde zum 1. April 2025 aufgehoben. Seitdem unterliegen E-Fahrzeuge der motorbezogenen Versicherungssteuer.

Ladeinfrastruktur im Vergleich: Schweiz, Deutschland und Österreich

| Kennzahl | Schweiz | Deutschland | Österreich |

| Öffentliche Ladepunkte | 18’624 | 169’082 | 31'651 |

| Schnellladepunkte (DC) | 3’260 | 39’632 | 6'330 |

| Normalladepunkte (AC) | 15’364 | 129’450 | 25’320 |

| Ladeleistung insgesamt | 0,7 GW | 6,6 GW | 1,4 GW |

| Ladepunkte pro 100.000 Einwohner | 209 | 200 | 348 |

| Ladepunkte pro 100 km² | 45 | 47 | 38 |

| Durchschnittliche Ladeleistung | 37,6 kW | 39 kW | 44 kW |

| E-Autos pro Ladepunkt | 10,8 | 9,6 | 6,3 |

Stand: Juni 2025; Quellen: Bundesamt für Energie, KBA, Statistik Austria, Bundesnetzagentur, Bundesverband für Elektromobilität Österreich

Die Schweiz verfügt mit 18’624 öffentlichen Ladepunkten im Juni 2025 über eine im internationalen Vergleich hohe Ladepunktdichte (209 pro 100.000 Einwohner), liegt jedoch bei der durchschnittlichen Auslastung mit 10,8 E-Autos pro Ladepunkt hinter Deutschland (9,6) und Österreich (6,3).

Während Deutschland mit 169’082 und Österreich mit 31’651 öffentlichen Ladepunkten quantitativ führend sind, deuten die Kennzahlen darauf hin, dass die Schweiz mit ihrer hohen Ladepunktdichte pro Einwohner und Fläche möglicherweise einen stärkeren Fokus auf strategisch platzierte und qualitativ hochwertige Standorte sowie eine gleichmässige Verteilung legt.

Auffällig ist, dass Österreich mit 348 Ladepunkten pro 100.000 Einwohner und einer durchschnittlichen Ladeleistung von 44 kW pro Ladepunkt die Benchmark im DACH-Raum setzt. Die Schweiz liegt mit 37,6 kW pro Ladepunkt im Mittelfeld, was auf einen noch moderaten Ausbau von Schnellladeinfrastruktur hindeutet.

Förderpolitisch ist in allen drei Ländern eine klare Verschiebung zu beobachten: Subventionen konzentrieren sich zunehmend auf den Ausbau der Ladeinfrastruktur und die Elektrifizierung des Schwerverkehrs. In der Schweiz erfolgt die Förderung primär auf kantonaler Ebene, während Deutschland ein föderales System mit teils erheblichen Unterschieden zwischen Bund und Ländern verfolgt. Österreich setzt mit eMove Austria auf ein nationales Förderprogramm, das den Ausbau öffentlicher Ladepunkte priorisiert.

Die Daten verdeutlichen, dass die Schweiz im europäischen Vergleich gut positioniert ist, jedoch insbesondere beim Verhältnis von E-Autos zu Ladepunkten und beim Ausbau von Schnellladeinfrastruktur weiteren Handlungsbedarf hat, um die Elektromobilität nachhaltig zu unterstützen.

Förderlandschaft: Fokus auf Infrastruktur und schwere Nutzfahrzeuge

Bezüglich der Förderungen zeigt sich in allen drei Ländern ein klarer Wandel: Während Kaufprämien für Privatpersonen weitgehend ausgelaufen sind, liegt der Fokus der Subventionen mittlerweile auf dem Ausbau der Ladeinfrastruktur und der Elektrifizierung des Schwerverkehrs. In der Schweiz werden entsprechende Förderungen auf kantonaler Ebene vergeben, wobei die Schwerpunkte je nach Kanton variieren. Besonders unterstützt werden aktuell Projekte zur Ladeinfrastruktur für E-Busse und E-Lkw sowie der Ausbau von Schnellladestationen.

In Deutschland existieren sowohl bundesweite als auch länderspezifische Förderprogramme, was zu regional teils erheblichen Unterschieden führt. Österreich setzt hingegen auf eine neue, landesweite Förderung (eMove Austria), die gezielt den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur vorantreibt.

Insgesamt zeigt sich, dass die Schweiz im internationalen Vergleich gut aufgestellt ist, der weitere Ausbau der Ladeinfrastruktur jedoch entscheidend bleibt, um mit dem wachsenden Bestand an Elektrofahrzeugen Schritt zu halten. Die aktuellen Förderungen setzen dabei gezielt auf die Stärkung der Ladeinfrastruktur und die Unterstützung des Schwerverkehrs, was die Weichen für eine nachhaltige Mobilitätswende stellt.

Fazit: Akzeptanz, Marktdynamik und Ladeinfrastruktur

Trotz der attraktiven steuerlichen Vorteile in Deutschland wächst der Markt für Elektromobilität dort langsamer als in der Schweiz und Österreich. Dies könnte auf eine grössere Skepsis gegenüber Elektroautos in Deutschland zurückzuführen sein, die unter anderem durch die starke Abhängigkeit der heimischen Automobilindustrie vom Verbrennungsmotor geprägt ist.

Insgesamt zeigt der Vergleich, dass die Akzeptanz und Verbreitung der Elektromobilität nicht allein von finanziellen Anreizen abhängt, sondern auch von gesellschaftlichen und politischen Faktoren beeinflusst wird.

Ein weiterer zentraler Erfolgsfaktor ist die Ladeinfrastruktur: Die Schweiz ist im internationalen Vergleich hinsichtlich der Ladepunktdichte gut positioniert, weist jedoch beim Verhältnis von E-Autos zu Ladepunkten und beim Ausbau leistungsfähiger Schnellladeinfrastruktur noch Optimierungspotenzial auf. Ein bedarfsgerechter Ausbau bleibt entscheidend, um mit dem wachsenden Fahrzeugbestand Schritt zu halten und die Alltagstauglichkeit der Elektromobilität sicherzustellen.

Empfehlung für die Schweiz: Harmonisierung, Transparenz und Infrastruktur als Erfolgsfaktoren

Gerade für die Schweiz zeigt sich, dass die kantonalen Unterschiede bei der Besteuerung und Förderung von Elektrofahrzeugen zu einer gewissen Unsicherheit bei potenziellen Käuferinnen und Käufern führen können. Während manche Kantone grosszügige Steuererleichterungen oder sogar vollständige Befreiungen bieten, profitieren E-Auto-Besitzer in anderen Regionen kaum von finanziellen Vorteilen. Diese Uneinheitlichkeit erschwert eine landesweit koordinierte Entwicklung der Elektromobilität.

Um die Akzeptanz und Verbreitung von Elektrofahrzeugen weiter zu fördern, wäre es sinnvoll, die Fördermassnahmen und steuerlichen Anreize stärker zu harmonisieren und transparenter zu gestalten. Ergänzend dazu sollte der Ausbau der Ladeinfrastruktur – insbesondere im Bereich Schnellladen – konsequent vorangetrieben werden.

Einheitliche Regelungen und ein klarer, schweizweit verständlicher Förderrahmen würden nicht nur die Planungssicherheit für Privatpersonen und Unternehmen erhöhen, sondern auch die Elektromobilität als wichtigen Baustein der Schweizer Klimapolitik stärken. So können Hemmschwellen abgebaut und der Umstieg auf nachhaltige Mobilität attraktiver gestaltet werden.

FAQ: Elektromobilität in der Schweiz

Je nach Kanton gibt es Kaufprämien, Steuervergünstigungen und Zuschüsse für Ladeinfrastruktur. (energiefranken.ch)

Mit der Virta App sowie auf ichtankestrom.ch.

Die Preise variieren je nach Anbieter und Ladeleistung, meist zwischen 0,60 CHF und 1,20 CHF pro kWh für das AC-Normalladen und zwischen 0,75 CHF und 1,20 CHF pro kWh für das DC-Schnellladen.

Eine vom Schweizer Bundesamt für Energie im Jahr 2022 in Auftrag gegebene Studie zur Umweltbilanz von Elektroautos sorgte für Aufsehen – allerdings weniger wegen ihres Ergebnisses, sondern weil das BFE die Veröffentlichung zunächst verhinderte. (republik.ch)

Die Studie kommt zu einem klaren Schluss: Aus klimapolitischer Sicht lohnt sich der Umstieg auf ein Elektroauto in der Schweiz fast immer. (bfe.ch)

Bei mehr als 90 Prozent der aktuell fahrenden Benzin- und Dieselautos würde der sofortige Ersatz durch ein neues, gleich grosses E-Auto zu CO₂-Einsparungen führen – es sei denn, das Fahrzeug wird kaum genutzt.

Die IEA sieht global ein starkes Wachstumspotenzial mit jährlichen Raten von 25 %. Alles zu aktuellen Zahlen und den Prognosen von IEA haben wir hier zusammengestellt.

In unserem Faktencheck haben wir diesen Mythos ganz klar widerlegt.

Weiterführende Links & Ressourcen

Aus unserem Blog

Bleiben Sie mit den neuesten Entwicklungen der Industrie auf dem Laufenden.

Individueller Tarif: Preise, die zu Ihrem Geschäftsmodell passen